"أَمسِك بيدي الصغيرة ورافقني في بلد الخراب"

صور من الطريق الشاق والوعر الذي رمي عليه أطفال سوريا

"في أي مكان ما عدا سوريا" عبارة ستتردد على مسامعك كثيراً هنا، فبعد عشر سنوات حرب، لا تستطيع الغالبية العظمى من الأطفال تخيّل مستقبل لها في سوريا، فقد تركت سنوات الصراع الطويلة الأطفال النازحين داخل البلاد دون إحساس بالوطن.

هم قرابة 3 مليون طفل وطفلة هربوا مع عائلاتهم من العنف عدة مرات بعضها وصل إلى 7 مرات بحثاً عن الأمان.

لكلّ طفل من هؤلاء الأطفال قصة، وإن اختلفت في بعض تفاصيلها لكن أوجاعهم متشابهة، خسارة أب أو أم أو حتى كليهما، خسارة منزل ومدرسة وتعليم، خسارة الإحساس بالأمن والأمان، ومستقبل مجهول.

لنبدأ من عبارة "في أي مكان ما عدا سوريا"... لماذا؟!

"أول صورة التقطت ضمن هذه السلسلة كانت في أغسطس 2019، ولم تنته الرحلة بعد مع أطفال سوريا، هناك طرقات لا زلنا نعمل على توثيقها وسنعرضها في تقارير قادمة".

"في البداية كان فصل الصيف، حينها وعدني والدي بالعودة إلى منزلنا قبل حلول فصل الشتاء، حتى أنني سمعته يهمس بأذن والدتي أنه يتمنى أن نعود قبل بداية الفصل البارد، فهناك عمليات ترميم عليه القيام بها لإصلاح المنزل الذي تهدّم جزء منه نتيجة قذيفة سقطت فوقه.

ولكننا لم نعد، فقد حلّ فصل الشتاء وبعده فصل الربيع، ثم فصل الصيف مجدداً، ونحن لم نبرح مكاننا لكن صيف هذا العام كان مختلفاً، لم يكن والدي معنا فقد رحل ولم يعد، أمي قالت لي إنه صعد إلى السماء وهو يراقبني من هناك".

بعد فصل الصيف ذلك قرر يوسف/ 12 عاماً أن يتوقف عن حساب الأيام والفصول ولن يترقب بعد اليوم موعد العودة إلى منزله ومغادرة الخيمة، بينما بقيت عيناه معلقتان بالسماء يطرح على نفسه أسئلة مثل "هل ينام والدي هناك على سرير دافئ؟ هل تمرّ عليه هو أيضاً أيام يشعر فيها بالجوع؟!.

يعيش يوسف مع والدته وشقيقته داخل خيمة في واحد من المخيمات الواقعة شمالي مدينة إدلب، هناك حيث يكافح مع أطفال كثيرين مثله فروا من منازلهم ليشعروا بالأمان حيث هم الآن.

وبحسب تقرير"أي مكان ما عدا سوريا" الصادر عن منظمة save the children فإنه من بين الأطفال النازحين داخل سوريا يفضل واحد من كل ثلاثة العيش في بلد آخر.

منهم لارا/ 7 أعوام التي اضطرت إلى الفرار من بلدتها في معرة النعمان في إدلب قبل ثلاث سنوات، بعد أن نزحت عائلتها عدة مرات، تعيش الآن في مخيم في إدلب.

تقول لارا" أتمنى أن أعيش في أي بلد آخر غير سوريا، في مكان آمن فيه مدارس وألعاب، الوضع غير آمن هنا، صوت الكلاب يخيفني والخيمة ليست آمنة ".

بينما 86% من الأطفال اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا وهولندا لا يريدون العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ومن بين جميع الأطفال الذين شاركوا في البحث، يشعر الأطفال النازحون داخل سوريا بأنهم أقل ارتباطًا بمجتمعاتهم، وكانوا أكثر عرضة للتمييز أكثر من أقرانهم في الأردن أو لبنان، على الرغم من وجودهم في بلدهم الأصلي.

58٪ من الأطفال داخل سوريا أفادوا بأنهم تعرضوا للتمييز، 44% منهم كان إما في المدرسة أو في الحي أو في المخيم، منهم 5 فتيات نازحات تجمعهن صداقة، أعمارهن لا تتجاوز الثلاثة عشر وصل بهنّ الحال لاتخاذ قرار بالانتحار الجماعي.

الحادثة وقعت في أحد مخيمات الشمال السوري، عندما ضاقت الحال بآية وصديقاتها "اسم مستعار"، هنّ يشعرن بأنهن أقل من غيرهم من أطفال المخيم، فلا الملابس تعجبهن ولا الطعام يكفيهن والحياة هناك لا تروق لهنّ.

قررت الفتيات تناول حبوب من الدواء كلّ في خيمتها في ساعة معينة تم الاتفاق عليها، والدة إحدى الفتيات سمعت بذلك وسارعت لطلب المساعدة والاستشارة من إحدى المنظمات الإنسانية التي تدخلت في الوقت المناسب وحالت دون وقوع الكارثة.

هذه مدرستي، هنا قُتِل 40 طفلاً

لا تقاس المسافات بين شوارع المدن والقرى السورية بالكيلومترات، بل يمكن استبدال تلك العملية الحسابية بحسب محمود/14 عاماً بعدد الأبنية والمدارس المدمرة بين كل حيّ وآخر.

وبالنسبة إليه أيضاً لا يرتبط تحديد الوقت والمدة الزمنية بما تشير إليه عقارب الساعة، بل بما يشعر هو به!

فالخوف الذي تملّكه عندما كان جالساً آخر مرة على مقاعد الدراسة في قريته حاس لا يقدّر بعدد الدقائق التي استغرقتها الطائرة الحربية لتنفيذ غارتها على مدرسته في ذلك اليوم من العام 2016.

يقول محمود "فجأة تحطمت النوافذ وتطايرت الأبواب، وطلب منا المعلم أن نختبئ تحت المقاعد".

وعندما توقف القصف ركض محمود بسرعة نحو المنزل، تاركاً كل شيء خلفه الكتب وحقيبته المدرسية وحلمه بمتابعة تعليمه.

"رأيت والدتي حافية القدمين على الطريق تركض باكية وهي تبحث عني، عانقتني بشدة، كانت تخشى أن يصيبني القصف".

وبالفعل كان خوف والدة محمود مبرراً، فبينما كان الأهالي والمعلمون يسعفون الأطفال المصابين من القصف، فاجأتهم طائرة ثانية وقصفت المدرسة مرة أخرى.

40 طفلاً قتل في ذلك اليوم واختلطت دماؤهم مع دفاترهم و مقاعدهم الدراسية.

"كان أصعب موقف مررت به، لم يعد بإمكاني التركيز على دراستي، عندما أنام أرى نفسي في القرية والقذائف تتساقط علينا، وأهرب مع والديّ وإخوتي" يقول محمود.

وليس محمود وحده من يعاني من الصدمات الناجمة عما مرّ به، فبحسب منظمة اليونيسيف تضاعف عدد الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض الضيق النفسي والاجتماعي في عام 2020، حيث كان للتعرض المستمر للعنف والصدمات تأثير كبير على الصحة العقلية للأطفال، ولا يزال العديد منهم يعاني من كوابيس ويشعرون بالخوف عندما يجلسون في الفصل الدراسي.

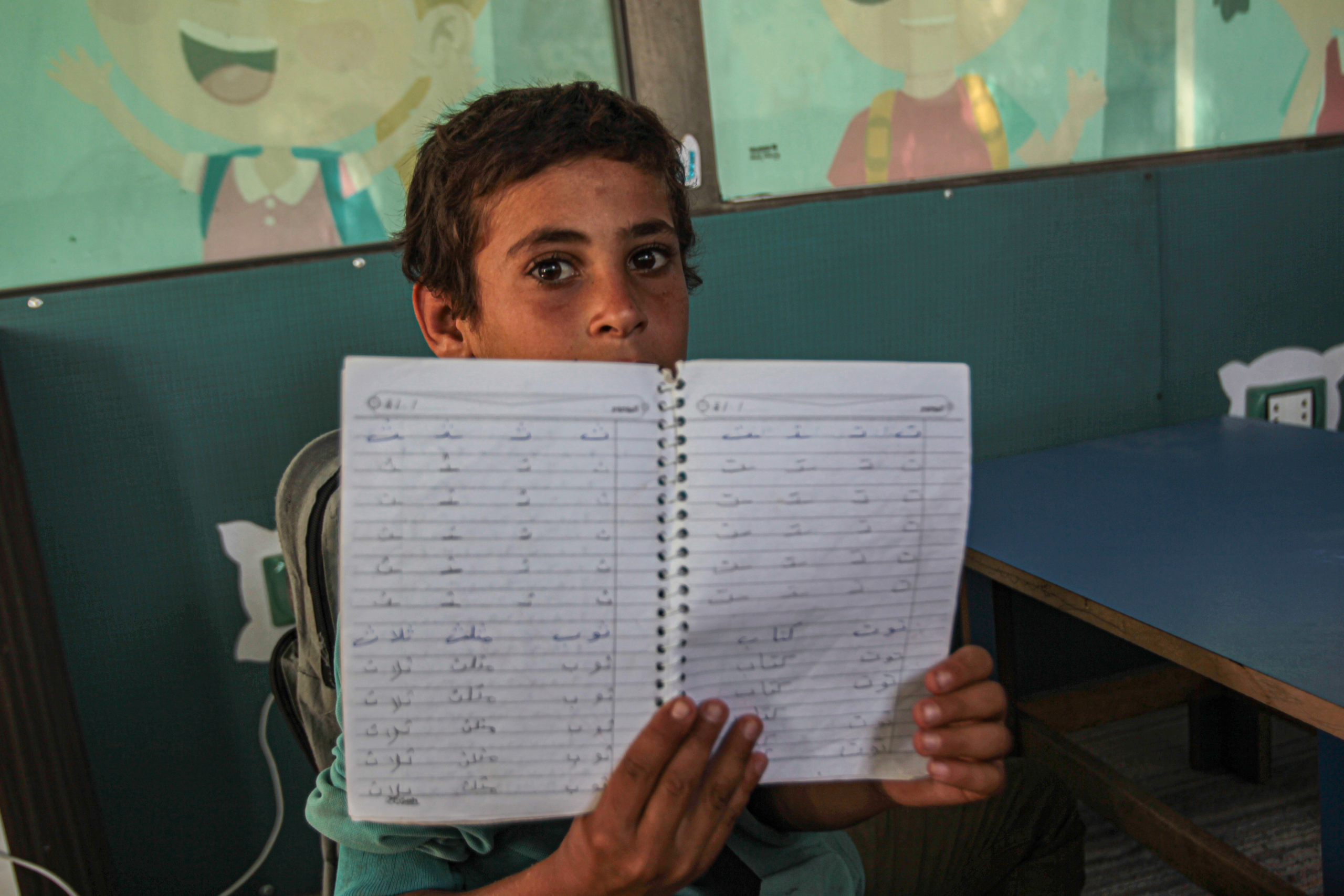

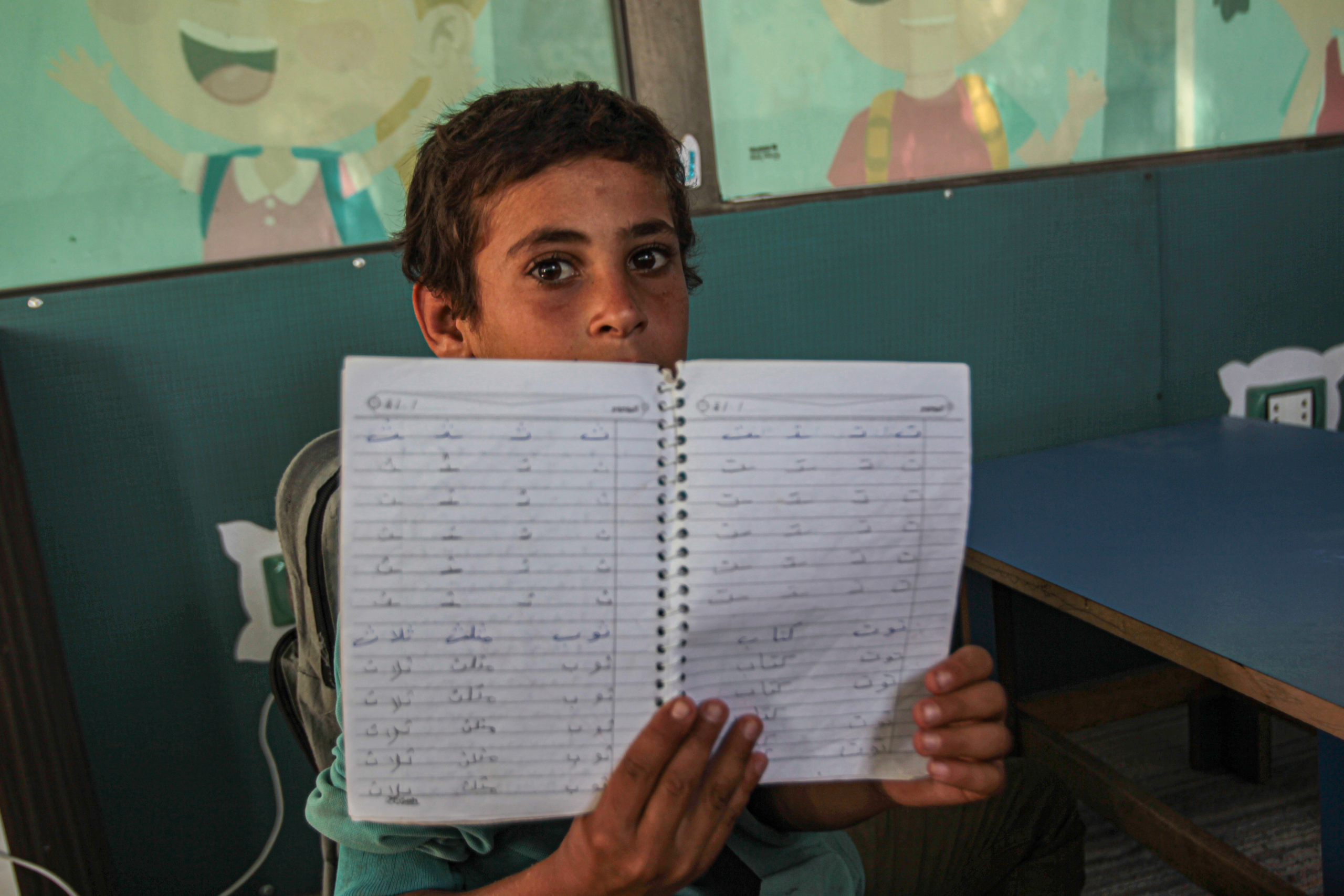

وهناك طلاب وصلوا إلى الصف التاسع لا يستطيعون القراءة والكتابة بشكل جيد.

بلد نصف أطفاله لا يعرفون سوى الحرب:

هناك جيل متزايد من الأطفال لم يلتحقوا بالمدرسة وسيواجهون صعوبات في الالتحاق بالتعليم الرسمي والتكيف معه مع تقدمهم في السن، مما يؤثر على نموهم وفرصهم على المدى الطويل.

بينما يواجه أولئك الذين يذهبون إلى المدرسة تحديات يومية من اكتظاظ الفصول الدراسية، والندوب النفسية للتجارب الصادمة، والمناهج الدراسية، جودة التدريس غير الملائمة ونقص مواد التعلم الأساسية.

هذه العوامل تضع الأطفال في خطر متزايد من التسرب، وهناك ما يقارب من ثلث المسجلين لا يصلون إلى نهاية المرحلة الابتدائية.

وهنا المدرسة قد تكون خيمة، أو كرافان متنقل أو حتى مغارة للحماية من القصف أو قدلا تتجاوز كونها حصيرة من قش ممدة تحت شجرة زيتون.

يمكن للفتيان والفتيات في سن الخامسة أو السادسة تسمية كل نوع من أنواع القنابل من خلال صوتها، لكن في بعض الأحيان بالكاد يستطيعون كتابة أسمائهم بعد أن فاتتهم فرصة التعليم.

أكثر من 7000 مدرسة متضررة أو مدمرة.

2 مليون طفل خارج المدرسة، 40٪ منهم فتيات.

41٪ من الأطفال في سن المدرسة خارج المدرسة

شتاء المخيمات

كل ليلة بألف ليلة!

عندما سألنا ريم عن عمرها، رفعت كتفيها قليلاً وقالت لنا "لا أعرف"، الأمر الذي تكرر معنا مع كثير من الأطفال الذين قابلناهم!

هم لا يعرفون أعمارهم!

كان كلّ ما يهمّ ريم في تلك اللحظة أن ينقذ لها والدها لعبتها من داخل الخيمة الغارقة بفعل الأمطار الغزيرة التي انهمرت.

كانت أمنية بسيطة شبه مستحيلة، فالوضع كان مزرياً في مخيم جرفت الأمطار معظمه، ورغم أن الغالبية العظمى من النازحين هم من الأطفال والنساء الذين أجبروا على الفرار مع الملابس التي يرتدونها فقط لكن لكل غرض من تلك الأغراض قيمته في أيام الشتاء الباردة.

ويعيش الأطفال هنا في خوف دائم من الاستيقاظ على خيمة غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

وعوضاً عن اللعب أو الدراسة أو الراحة، يقضون أيام الشتاء في جمع القمامة والحطام والأغصان الجافة لحرقها لبعض الدفء، ففي الظروف شديدة البرودة، يكون الصغار أكثر عرضة لخطر انخفاض حرارة الجسم لأنهم لا يستطيعون تنظيم درجة حرارة الجسم، انخفاض حرارة الجسم يبدأ بالارتعاش والنعاس من قبل في الحالات الشديدة يتوقف الارتعاش وينخفض معدل ضربات القلب.

يموت الأطفال الصغار الذين يبلغ أعمارهم 7 أشهر في الخيام، بسبب البرد القارس أو من الاختناق والحرائق من أجهزة التدفئة التي تستخدمها العائلات في محاولة للتدفئة.

لم تبك ريم عندما لم يجد لها والدها لعبتها، فقد وعدها أن يصنع لها واحدة جديدة، وخيمة.

فلعبتها كانت عبارة عن أغصان من شجرة مشدودة بحبل على شكل فتاة.

ستجلب أغصاناً جديدة خلال رحلة البحث مع أصدقائها عن أخشاب للبيع.

معادلة الحياة اليومية:

نعمل نأكل، لا نعمل لا نأكل

ريم والكثير من الأطفال النازحين اليوم في سوريا مقتنعين بأنهم إن لم يعملوا لن يأكلوا، حالها حال محمد وأحمد الأخوين اللذين التقينا بهما وهما يتجولان في المخيم لبيع أغراض بسيطة للطبخ تم وضعها في علبة بلاستيكية، لأنه في حال لم يبيعا شيئاً "فلن تكون المرة الأولى التي سننام فيها جياعاً بدون طعام" يقول أحمد.

بل الأمر أصبح أكثر خطورة في الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن 6.2 مليون طفل في البلاد يعيشون بدون طعام بزيادة قدرها 35٪ في أربعة أشهر فقط.

وتظهر الأرقام الجديدة من برنامج الغذاء العالمي أن 12.4 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، حوالي 60٪ من السكان، يواجهون الآن شكلاً من أشكال نقص الغذاء ، حيث يواجه 1.3 مليون شخص نقصًا حادًا في الغذاء.

هذا الرقم هو في أعلى مستوياته منذ بدء الصراع قبل حوالي عشر سنوات.

تقدّر منظمة أنقذوا الأطفال أن أكثر من 60٪ من جميع الأطفال في البلاد يواجهون الجوع الآن، و82% يعيشون في حالة فقر.

وقد بات عدد كبير من العائلات التي قابلناها تلجأ إلى تناول وجبات أقل، على الرغم أن ما يملكونه من الطعام لأطفالهم قليل، فقد ارتفع سعر السلة الغذائية العادية أكثر من 230%.

فقد أدى التدهور الاقتصادي في سوريا إلى تفاقم أزمة سبل العيش لملايين العائلات. يضاف إلى ذلك الصراع الذي طال أمده، وفقدان الوظائف، وانخفاض قيمة العملة، وتفشي COVID-19.

فيروس كورونا!

الوقاية... الرفاهية

اعتلت الصدمة وجه عبدالحميد عندما فتح الكيس الصغير ووجد فيه كفوفاً بيضاء وكمامة للوجه، فقد كان يتوقع أن يجد في هذا الكيس نوعاً من أنواع الطعام أو حتى شوكولا.

"قال لنا المسؤولين من المنظمة أن نغسل أيدينا بالماء والصابون باستمرارا وأن نلتزم بوضع هذه الكمامات والقفازات للوقاية من فيروس كورونا"، يقول عبد الحميد موضحاًً.

ولكن المشكلة لا تكمن بوضع هذه الكمامات، بل بالماء الذي يعتبر تواجده في المخيم نوعاً من أنواع الرفاهية، عادة ما يمرّ صهريج الماء مرة في الأسبوع حيث يقوم الأهالي بتعبئة المياه وتوزيعها على حصص كي تكفيهم الأسبوع كاملاً واضعين نصب اعتبارهم أن هناك احتمال أن يتأخر صهريج الماء بالقدوم في الأسبوع التالي.

معتبرين أن التوصيات بضرورة تنظيف اليدين وعدم الاحتكاك بالجيران في الخيم، نوعاً من الترف في غياب تام لإمدادات الماء في مخيم لا يفصل بين الخيمة والخيمة إلا خيمة أخرى، لكل شخص داخلها صراعاته اليومية في البحث عن الطعام والدواء، يتساءلون عن تاريخ ذلك اليوم الذي سوف يتم فيه طي هذه الخيم والعودة إلى منازلهم ومدارسهم.

لكن محمود كان لديه استفسار مختلف طرحه علينا قبل أن يغادر عائداً إلى خيمته:

"هل سنصبح سعداء يوماً ما؟"